介護保険制度の仕組みをわかりやすく図解

専門家や医療面でのサポートが必要となる介護には、さまざまな費用がかかります。が、費用の面は公的な介護保険の制度を利用することで、自己負担の割合を抑えることができます。介護保険制度の仕組みについて、介護福祉士の三方憲子さんにわかりやすく教えてもらいました。

※本記事は2023年9月時点の取材に基づく内容となります。

介護福祉士/介護支援専門員

三方憲子さん

ケアマネジャーの資格も持ち、現在はケアマネジャー受験対策講師として活躍。YouTubeチャンネル「【ケアマネ合格革命】三方 憲子」も開設し、学べる動画を配信中。

介護保険制度の詳細は ケアマネジャーに質問を

介護が必要となったら、まずは公的介護保険の利用ができるよう地域包括支援センターや介護保険を担当する市町村の窓口で、介護保険の認定申請を受けましょう。

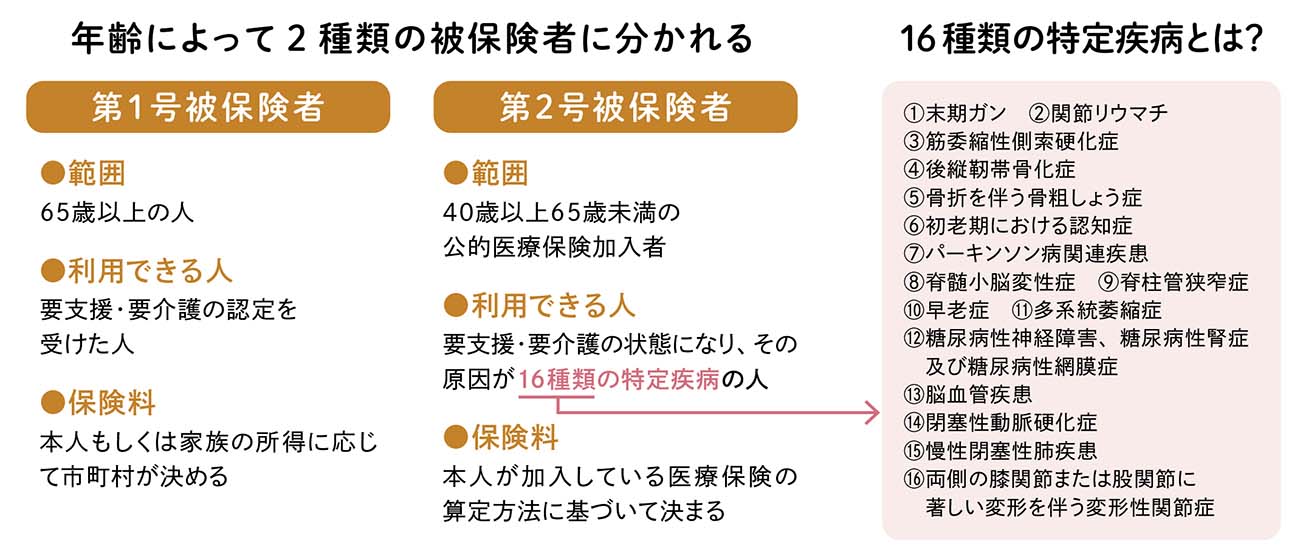

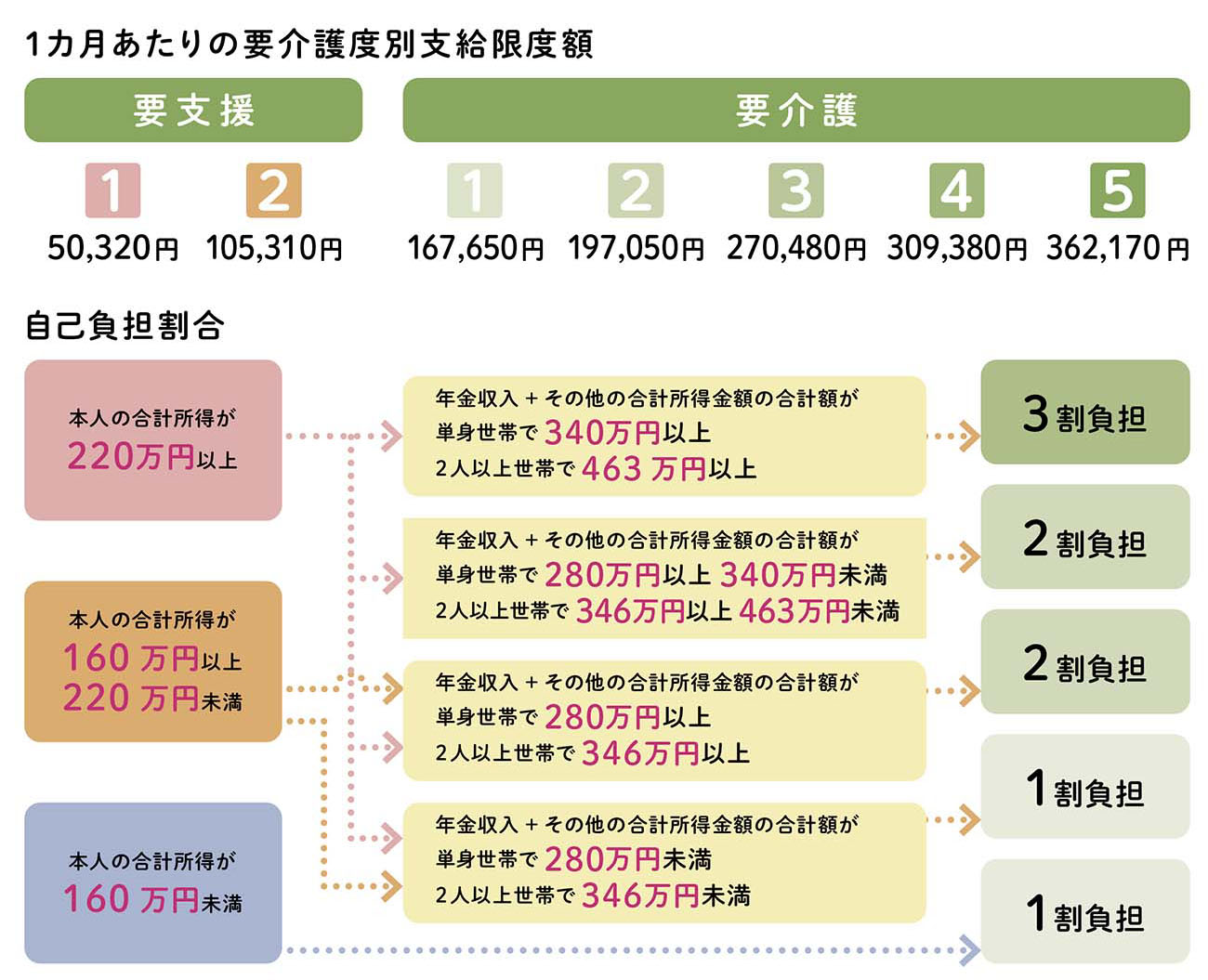

認定を受ければ、要支援・要介護度に応じた介護サービスを1割~3割の自己負担で受けられるようになります。自己負担の割合は本人や世帯収入によって決まり、1カ月あたりの支給限度額は要支援度・要介護度が高くなるほど多くなります。

「1カ月あたりの支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。居宅・訪問の介護サービスをはじめ、特別養護老人ホームなども食費は全額自己負担の場合が多いです。介護保険制度については3年ごとに改定され、介護保険料は地域によって異なるなど複雑です。お金に関わることってやっぱり大事ですから、わからないことは積極的にケアマネジャーに質問してください!」(三方憲子さん)。

介護保険制度をわかりやすく解説!

※単身世帯とは65歳以上が1人、2人以上世帯とは65歳以上の人が2人以上の世帯のこと ※40歳~64歳は所得にかかわらず1割